親にとっては魔の夏休み(笑) ついに突入しましたね。 皆さん、いかがお過ごしですか? 今回は、私の悩みであったうちの一人っ子の「YouTube依存、アマプラ依存」 そして「魔の夏休み(笑)」 これら二大巨頭の悩みが、なん ... ]]>

親にとっては魔の夏休み(笑) ついに突入しましたね。 皆さん、いかがお過ごしですか? 今回は、私の悩みであったうちの一人っ子の「YouTube依存、アマプラ依存」 そして「魔の夏休み(笑)」 これら二大巨頭の悩みが、なん ... ]]>

親にとっては魔の夏休み(笑)

ついに突入しましたね。

皆さん、いかがお過ごしですか?

今回は、私の悩みであったうちの一人っ子の「YouTube依存、アマプラ依存」

そして「魔の夏休み(笑)」

これら二大巨頭の悩みが、なんとも簡単な方法かつたったの1週間程で解消したという驚きの経験談です。

自分でも、あっさりと解決し、その結果一石二鳥の利点がありましたので、急いで記事を書いております!

この記事を読めば、あなたの一人っ子も劇的に変わり、あなたの手間と不安を解消してくれるはずです。

では早速いってみましょう!

1. うちの一人っ子の夏休み:YouTube&アマプラ依存

うちの一人っ子は、現在小学2年生。

学校から帰るとすぐにYouTubeやアマゾンプライムビデオを見始めるのが日課でした。

特に好きなのは、ゲーム実況やアニメ。

平日、ワンオペの私は家事に気を取られ、気がつけば、1日3時間以上も画面の前に座っていることもありました。

一人っ子で、かわいくて仕方なく甘やかして育ててしまい、テレビを消すと癇癪が止まらない日も…

そんなうちの一人っ子が、夏休みに入ります。

一日中この悲劇が起こるかと不安になったのが、ママである私の戦略の始まりです。

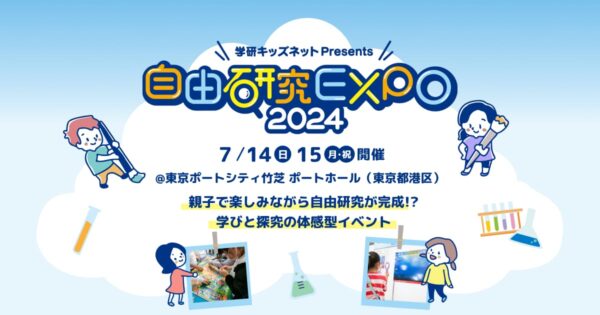

2. 夏休みに脱YouTubeさせた!ママの戦略とは?

私の戦略は、ここから始まりました。

子どもの観察と洗脳(笑)

簡単に流れとやったことを紹介します。

①子どもをよく観察し、好きなこと、自分からやりたがることなどを書き出す。

②YouTubeごっこが好きだとわかり、毎日のお風呂でYouTubeごっこをすることで、事前の洗脳を開始!

③私がやったYouTubeごっこは、

博士の「説明しよう!」を決まり文句に、「恐ろしいドーパミン中毒」の話

です。

怖そうな語り口調と、

子どもにとって、なんだかかっこいい響きの「ドーパミン」という単語、

そしてまだまだ素直な小学2年生の吸収力、

これらが功を奏し、

子どもは私の思うがままに、YouTube依存がどれだけ危険なのか洗脳されていきました(笑)

ポイントになったのは、

博士ごっこが楽しすぎて、ママの真似をし自分でも何度も言っていた

ことです!

自分で自分に刷り込みをしていったんですね。

博士になりきり、得意げに何度もいう子どもがかわいくてたまりませんでした(笑)

※親バカですみません

ドーパミン中毒にならないためには、

YouTubeは、1日30分以内にしよう!

夏休みをきっかけにルールを決める

そして、ついに夏休みが始まりました。

夏休みは、家庭のルールを決めて過ごすという素晴らしい学校の指導により、

「YouTubeの夏休みのルールを決めよう」という私の提案にも、すぐ賛成してくれました。

(これは本当にラッキーでした!)

・NHKや録画は、無制限で見てよい。

・問題集3ページで、アマプラ1時間

・問題集7ページで、YouTubeキッズ1時間

・土日だけは、これまで通りYouTube1時間は見てよい

子どもはこの大変さがわかっているのか、わかっていないのか、

特に嫌がらず「うんうん」と聞いていました。

3. 【大成功!】うちの一人っ子の夏休みの過ごし方

ついに始まった夏休みも、ママの想像以上に大成功!

使った問題集

子どもの興味を引くために、大好きなポケモンの問題集を選びました。

1ページ解くと、ポケモンのシールをもらえるため、「やりたいやりたい」とうるさいほどの熱狂ぶりで、

あれ?ドリルすぐ終わっちゃうのでは?と心配になりました(笑)

有名な問題集なのでご存知かと思いますが、知らないという方はこちらから見ることができます↓

ポケモンずかんドリル 小学2年生 たし算・ひき算ポケモンだけでは足りないので、ちいかわも買っちゃいました(笑)

そして、毎日やっているともちろん力がつきますよね。

自分で解けるという自信になったのか、やる量も増えて、明日の分もやっていい?という日まででてきました!

タブレット学習が助っ人に!

しかし、ここで1つ問題が勃発します

(嬉しい悲鳴なのですが…)

あっという間にドリルがなくなること、そして、丸つけする時間が長くなり家事ができないこと

です。

そこでタブレット学習「スタディサプリ」を導入しました。

このアプリは、ゲーム感覚で学べるコンテンツが豊富で、楽しみながら学習できるのですが、

もう子どもにとって、もはや勉強ではなくなっていました(笑)

むしろ「タブレットやりた~い!」と

自動採点があったのと、他に比べて圧倒的な安さで、即決でした↓(参考まで)

【公式】スタディサプリ小学講座見ている方は、超ラクチンになりましたよ!

ママも手抜きしないとですね(笑)

ただし、タブレットには欠点があるので、以下の2つだけは特に気を付けています。

・目を休める、中毒にならないよう ⇒ 時間を設定して取り組んでいる

・受動的な学習になる ⇒ どんなことをやった? 覚えていることは何?など、ごはんやお風呂のときに質問しています。

思い出すことで記憶が強固になりますし、説明する力もついて、一石三鳥でした。

(おまけ)タブレット学習比較

私がタブレット学習を決定したときに比較した講座です。

(有名どころばかりをざっくりと。ほぼ値段と自動採点で決めてます(笑))

参考程度に記録として残してるだけなので、必要な方だけ見てください。

※年払いにすると安いプランなどもあります。

| サービス名 | 価格(月額) | 特徴 |

|---|---|---|

| スタディ サプリ | 2,178円(税込) | 動画講義が豊富で、分かりやすい解説。進捗管理機能あり。 |

| 進研ゼミ 小学講座 | 3,250円(税込) | タブレットと紙教材のハイブリッド。個別指導もあり。 |

| スマイルゼミ | 3,520円(税込) | 完全タブレット学習。ゲーム感覚で学べる。 |

スタサプはこちらから見れます↓

【公式】スタディサプリ小学講座スタサプは、自分のタブレットでできるところもGOOD でしたが、

でしたが、

これから子供用のタブレットを買いたい人には絶対これがおすすめ↓実は、

Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ)4. 今後のママの野望(笑)

とはいえ、まだまだ夏休みは始まったばかりです。

失速しないように、ママ先生もがんばっていきます。

そして、夏休み後のことを意識し始めました!

せっかくうまくいったこの習慣を活かさない手はないですもんね。

・夏休み後もルールを継続したい

・興味があるものを深く伸ばしてあげたい

・運動もこれらに取り入れたい

・将来につながるものにしていきたい

・親子での触れ合いも、増やしたい

毎日一緒に成長する一人っ子親子、今後どのように成長していくのかも、ぜひぜひ温かい目で見守っててください(笑)

また効果があったものは、どんどん記事にしていこうと思っています!

あ、そうそう!

大事な結末を言い忘れていました!(笑)

脱YouTube依存と書きましたが、YouTubeは見ております(笑)

でも、ドリルをする時間が長いこと、そしてもう一回見るためにはまたドリルをすることで、

連続して長時間見ることはなくなりました。

そのおかげで、癇癪もほとんどなくなり、「依存」からは脱却してくれました。

連続で見ないようにする!または、途中休憩を入れる

これは癇癪を起こさせないためにも必須事項のようですね!

おまけですが、うちの子の驚くほどの経験談はもう一つあります。

まだ読まれてない方は、是非合わせてこちらも参考に子育てしてみてくださいね↓

FAQ

Q1: スクリーンタイムのルールを守らせるためのコツは?

A1: ルールを守らせるためには、親子で一緒にルールを作ることが大切です。

また、ルールを守ったら褒めることも効果的です。

例えば、今回の私の経験のように、子どもが好きな事と組み合わせることも効果がありましたので、チャレンジしてみてください。

Q2:タブレット学習のデメリットはありますか?

A2: タブレット学習は便利ですが、長時間の使用は目に負担がかかることがあります。

そのため、1回の学習時間を30分以内に設定し、適度に休憩を挟むことが重要です。

また、受動的な学習になりますので、学習後、親が一緒に学習内容を確認したり、

「今日はどんなことをしたの?」などの質問をすることで、説明する力がついたり記憶が強固になったりするのでおすすめです。

Q3: 外遊びの時間を確保するためのアイデアは?

A3: 外遊びの時間を確保は、私も今回課題として残りました。

今後色々試したいとは思いますが、これもルールに取り入れておくとよいかもしれません。

Q4: 子どもが新しい趣味を見つけるためのサポート方法は?

A4: 子どもが新しい趣味を見つけるためには、色々な体験をさせることが大切です。

例えば、週末に科学館や美術館に連れて行ったり、ワークショップに参加させたりすると良いでしょう。

また、親自身が楽しんでいる趣味を一緒にやってみるのも効果的です。

こちらに関連する記事を書いていますので、併せてご活用ください。

一人っ子夏休み共働きのための工夫術。3step実践アイデア12選!ついに一人っ子で良かったと言わせたぞ!

一人っ子夏休み共働きのための工夫術。3step実践アイデア12選!ついに一人っ子で良かったと言わせたぞ!

以上、私たちの夏休みの過ごし方とその戦略をご紹介しました。

この記事が皆さんの参考になれば幸いです。

これからも楽しい親子時間を過ごしましょう!

そして、一人っ子の夏休み、お互い無事に乗り切りましょうね

最後までおよみいただきありがとうございました。

]]> 共働き家族の皆さん、一人っ子のお子さんと過ごす夏休みの準備はできていますか?今回は、一人っ子の夏休みを充実させるための3つのアイデアをご紹介します。これらの工夫を取り入れることで、一人っ子で良かったと言わせる夏休みになること間違いなしですよ。]]>

共働き家族の皆さん、一人っ子のお子さんと過ごす夏休みの準備はできていますか?今回は、一人っ子の夏休みを充実させるための3つのアイデアをご紹介します。これらの工夫を取り入れることで、一人っ子で良かったと言わせる夏休みになること間違いなしですよ。]]>

こんにちは!夏休みが近づいてきましたね。

共働き家族の皆さん、一人っ子のお子さんと過ごす夏休みの準備はできていますか?

今回は、一人っ子の夏休みを充実させるための3つのアイデアをご紹介します。

これらの工夫を取り入れることで、一人っ子で良かったと言わせる夏休みになること間違いなしですよ。

では早速いってみましょう!

とその前に、うちの一人っ子が起こした2つの奇跡(そして軌跡でもあり)の記事も併せてご覧ください。

うちの一人っ子の夏休みの過ごし方【脱YouTubeさせた!ママの戦略公開】

うちの一人っ子の夏休みの過ごし方【脱YouTubeさせた!ママの戦略公開】

1. 一人っ子の夏休み、共働きの親が精一杯一緒に遊ぶ時間を作る。

一人っ子のお子さんにとって、親は兄弟姉妹の代わりとなる存在です。

だからこそ、夏休みは親子で思い出を作る絶好の機会なんです。

でも、「共働きだから時間がない」なんて諦めないでください。

工夫次第で、素敵な思い出がたくさん作れますよ。

冒頭からぶっとんだ提案ですみません (笑)

(笑)

毎週末、家族でバーチャル世界旅行を楽しむのはいかがでしょうか?

Google Earth VRを使えば、世界中の名所を3D体験できるんです。

例えば、エッフェル塔の頂上からパリの街並みを眺めたり、マチュピチュの遺跡を探検したりできますよ。

お子さんに「旅行ガイド」役をお願いして、訪れる国の文化や歴史について事前に調べてもらうのもいいですね。

これなら、楽しみながら地理や歴史の勉強にもなります。

実際に、バーチャル体験が子どもの学習意欲を高めるという研究結果もあるんですよ。

週に1回、親子で新しい料理にチャレンジするのはどうでしょうか?

例えば、「世界の朝ごはんツアー」と題して、毎週違う国の朝食を作ってみるのも面白いです。

フランスのクロワッサンやアメリカのパンケーキ、日本の和朝食など、世界中の朝食を楽しめます。

料理を通じて、計量や時間管理のスキルも自然と身につきますし、異文化理解にもつながります。

さらに、完成した料理を一緒に食べながら会話を楽しむことで、家族の絆も深まりますよ。

実は、家族で一緒に料理をすることには、驚くべき効果があるんです。

アメリカの研究によると、家族で料理をする子どもは、そうでない子どもに比べて、野菜や果物の摂取量が多く、健康的な食生活を送る傾向があるそうです。

うちの一人っ子は、最近自分でにぎったおにぎりがマイブームです。

最初だけ少し手間がかかるんですが、一度覚えてしまえば、最高のママ手抜きになるのでおすすめです(笑)

自宅でできる簡単な科学実験を毎週末に行うのもおすすめです。

例えば、重曹とお酢を使った火山の噴火実験や、コーンスターチを使ったダイラタント流体の実験など、身近な材料で楽しく科学を学べます。

実験の様子を動画で撮影し、お子さんに実験の説明を加えてもらうのも良いでしょう。

これを家族や友達とシェアすれば、プレゼンテーション能力も自然と身につきます。

科学実験を通じた学びは、単に知識を増やすだけでなく、批判的思考力や問題解決能力の向上にもつながるんです。

実際に、家庭での科学実験が子どもの科学的思考力を育てるという研究結果もあります。

夏休みの1ヶ月間、親子で何か新しいことにチャレンジするのはいかがでしょうか?

例えば、「30日間毎日絵を描く」「30日間新しい単語を3つ覚える」「30日間ストレッチをする」など、お子さんと相談して決めてみてください。

毎日の成果を写真に撮って記録し、月末にはその変化を振り返ってみましょう。

小さな積み重ねが大きな成長につながる体験ができますよ。

これは、お子さんの自己効力感を高める絶好の機会になります。

実は、このような30日チャレンジには科学的な裏付けがあるんです。

心理学者のフィリップ・ジンバルドーの研究によると、新しい習慣を形成するには約21日かかるそうです。

30日間続けることで、新しい習慣が身につく可能性が高くなるんですね。

夏休みの思い出を、デジタルタイムカプセルとして残すのはいかがでしょうか?

写真、動画、日記、お子さんの作品など、夏休みの思い出をデジタルデータとして保存します。

無料のクラウドストレージサービスを使えば、簡単に実現できますよ。

例えば、Google フォトを使って家族アルバムを作成し、毎日1枚ずつ写真をアップロードする習慣をつけてみてください。

また、音声メッセージを録音して、「未来の自分へのメッセージ」として保存するのも面白いですね。

これらのデータは、1年後や5年後、10年後に開封することを約束しましょう。

将来、家族でこのタイムカプセルを開くときっと素敵な思い出になるはずです。

実際に、思い出を記録することには心理的な効果があるんです。

ペンシルベニア大学の研究によると、ポジティブな経験を記録し、後で振り返ることで、幸福感が長続きするという結果が出ています。

タイムカプセル容器:防水 Amazon2. 一人っ子の夏休み、共働き家庭で家族会議をしてスケジュールを立てる。

夏休みを充実させるためには、計画性が大切です。

特に共働き家族の場合、家族全員でスケジュールを立てることが重要になってきます。

ここでは、効果的な家族会議の方法と、バランスの取れたスケジュール作成のコツをお伝えしますね。

週に1回、30分程度のオンライン家族会議を開催してみましょう。

ZoomやGoogle Meetなどのビデオ通話ツールを使えば、たとえ親が出張中でも家族全員で顔を合わせて話し合うことができます。

会議の進行役はお子さんにお願いするのもいいですね。

司会進行の経験は、将来的にリーダーシップを育む良い機会になります。

家族会議では、以下のような項目について話し合いましょう:

- 先週の振り返り

- 今週の予定確認

- 夏休みの目標進捗確認

- 家族からの提案や要望

- 次週の役割分担

会議の内容は、共有のデジタルノートに記録しておくと良いでしょう。

例えば、Evernoteやノーションなどのツールを使えば、家族全員がいつでもアクセスできる共有ノートを作成できます。

実は、定期的な家族会議には科学的な効果があるんです。

アメリカの家族研究所の調査によると、週1回の家族会議を行っている家庭は、そうでない家庭に比べて家族の絆が強く、子どもの自尊心も高い傾向にあるそうです。

Google CalendarやApple Calendarなどのデジタルカレンダーを家族で共有しましょう。

親の仕事の予定、お子さんの習い事、家族イベントなど、すべての予定をこのカレンダーに入力します。

カレンダーの色分け機能を使って、「仕事の日」「遊びの日」「学習の日」などカテゴリーごとに色を変えると、一目で予定が把握できて便利ですよ。

例えば、以下のような色分けはいかがでしょうか:

- 赤:仕事の日

- 青:学習の日

- 緑:遊びの日

- 黄:家族イベント

- 紫:習い事

このようなビジュアル化されたスケジュール管理は、お子さんの時間管理能力の向上にも役立ちます。

実際に、視覚的なスケジュール管理が子どもの自己管理能力を高めるという研究結果もあるんですよ。

夏休みのスケジュールを立てる際は、「学び」「遊び」「休息」のバランスを取ることが大切です。

具体的には、以下のような配分を目安にしてみてください:

- 学習時間:30%

- 自由時間(遊び):40%

- 家族時間:20%

- 休息時間:10%

例えば、1日のスケジュールをこんな風に組んでみるのはどうでしょうか:

- 午前中(9:00-12:00):学習タイム

- 昼食後(13:00-16:00):自由時間

- 夕方(16:00-18:00):家族タイム

- 夜(19:00-21:00):リラックスタイム

もちろん、これはあくまで目安です。お子さんの年齢や家族の状況に合わせて調整してくださいね。

実は、このようなバランスの取れたスケジュール管理には、子どもの健康的な発達を促進する効果があるんです。

アメリカ小児科学会の研究によると、適度な学習時間と十分な自由時間、家族との交流時間を確保することが、子どもの心身の健全な発達につながるそうです。

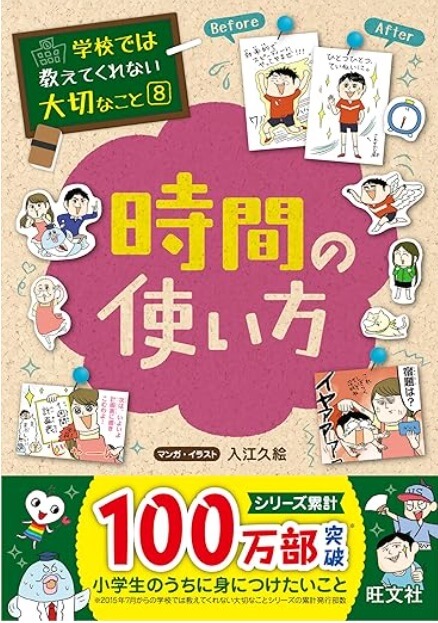

学校では教えてくれない大切なこと 8時間の使い方 単行本 Amazon

固定的なスケジュールではなく、フレキシブルなルーチンを作るのがコツです。例えば:

- 朝:学習タイム(2時間)

- 昼:自由時間&家事(3時間)

- 午後:創造的活動(2時間)

- 夕方:家族時間(1時間)

- 夜:リラックスタイム(1時間)

具体的な時間は決めず、この順序で活動を行うようにします。

これにより、日々の変化に柔軟に対応できます。

このようなフレキシブルルーチンは、子どもの自律性を育むのに効果的です。

実際に、子どもに一定の選択肢を与えることで、自己決定能力や責任感が育つという研究結果もあります。

小学校では学べない 一生役立つ時間の使い方 齋藤孝 Amazon

3. 一人っ子の夏休み、共働きの中で一人遊びの力を身につける。

一人っ子にとって、一人遊びのスキルを身につけることは非常に重要です。

これは単に退屈しのぎのためだけでなく、創造力や問題解決能力を育む絶好の機会なんです。

ここでは、一人遊びの力を伸ばすためのアイデアをいくつかご紹介しますね。

お子さんに「物語創作キット」を用意してみましょう。

これは、様々な物語の要素(キャラクター、場所、出来事など)が書かれたカードのセットです。

毎日、これらのカードをランダムに引いて、15分間で短い物語を作る練習をします。

例えば、以下のようなカードを用意してみてください:

- キャラクター:魔法使い、宇宙飛行士、猫、ロボット

- 場所:砂漠、海底、月面、秘密の洞窟

- 出来事:宝物発見、時間旅行、異星人との遭遇、魔法の呪文

このような創作活動は、想像力を刺激するだけでなく、ストーリー構成力や語彙力の向上にもつながります。

作った物語は録音して、家族で聞き合うのも楽しいですよ。

実は、このような創作活動には認知能力を高める効果があるんです。

イギリスの研究によると、定期的に物語を作る活動を行った子どもは、そうでない子どもに比べて言語能力や創造的思考力が向上したという結果が出ています。

お子さんの興味に合わせたDIYプロジェクトを提案してみましょう。

例えば、ダンボールで秘密基地を作ったり、古い靴箱でミニチュアハウスを作ったり、廃材を使ってロボットを作ったりするのはいかがでしょうか。

材料や道具は事前に用意しておき、作り方の基本だけ教えてあげれば、あとはお子さん自身の創意工夫で進められます。

完成したら、その作品について家族にプレゼンテーションしてもらうのも良いですね。

このような創作活動は、問題解決能力や空間認識能力の向上に効果があります。

アメリカの教育研究では、定期的にDIY活動を行う子どもは、数学的思考力や工学的思考力が高まるという結果が出ているんですよ。

恐竜テラリウムキット 描ける月ランプ お絵描きキット 自由研究キット Amazon

一人で学べるデジタル学習ツールを活用するのも効果的です。

例えば、Duolingo(言語学習)、Scratch(プログラミング)、Khan Academy(様々な教科)などのアプリやウェブサイトを利用してみましょう。

これらのツールは、ゲーム感覚で楽しく学べるのが特徴です。

例えば、Scratchを使えば、自分だけのゲームやアニメーションを作れますし、Duolingoなら、毎日少しずつ外国語を学習できます。

学習の進捗状況を家族で共有し、達成したレベルやポイントに応じて小さな褒美を用意するのも、モチベーション維持に効果的ですよ。

デジタル学習ツールの利用には、自己主導型学習能力を高める効果があることが分かっています。

カナダの研究によると、適切に選ばれたデジタル学習ツールを利用した子どもは、学習意欲が高まり、自己管理能力も向上したそうです。

オンラインで学べるスクール マインクラフトやロブロックス、ディズニー。14日間も無料体験!

マインクラフトやロブロックス、ディズニー。14日間も無料体験!

こちらも併せて参考にされてください。

FAQ

Q1: 共働きで時間がない場合、どうすれば子どもと十分な時間が取れますか?

A1: 質を重視しましょう。

短い時間でも、全てを子どもに集中できる「専念時間」を作ることが大切です。

また、通勤時間や家事の時間を利用して、電話やビデオ通話で会話する時間を作るのも良いでしょう。

Q2: 一人っ子が寂しがらないようにするには?

A2: オンラインでの友達との交流を促したり、近所の同年代の子どもと遊ぶ機会を作ったりすることが効果的です。

また、ペットを飼うことも検討してみてください。

Q3: 子どもが一人遊びに飽きてしまう場合はどうすればいいですか?

A3: 新しい趣味や活動を提案してみましょう。

また、達成感を味わえる小さな目標を設定し、それを達成するたびに褒めることで、一人遊びへのモチベーションを高められます。

Q4: スクリーンタイムはどのくらいが適切ですか?

A4: アメリカ小児科学会のガイドラインによると、6歳以上の子どもの場合、1日2時間以内が推奨されています。

ただし、学習目的の利用は別途考慮しても良いでしょう。

Q5: 夏休みの学習と遊びのバランスはどうすればいいですか?

A5: 一般的には、午前中に学習、午後に自由時間という配分がおすすめです。

ただし、子どもの年齢や性格に応じて調整してください。大切なのは、学びと遊びのメリハリをつけることです。

これらのアイデアや回答を参考に、お子さんと一緒に楽しい夏休みを過ごしてくださいね。

一人っ子だからこそ、親子の絆を深め、個性を伸ばす絶好の機会になるはずです。

創造力豊かで、自立心のある子どもに育つよう、温かく見守り、サポートしていきましょう。

]]> 一人っ子だからこそ感じる教育費の重圧 一人っ子の親は、教育費が全て1人の子供にかかるというプレッシャーを感じがちです。 習い事や塾代など、子供の教育にかかる費用は年々増加傾向にあります。 教育費の内訳を見ると、学校の授業 ... ]]>

一人っ子だからこそ感じる教育費の重圧 一人っ子の親は、教育費が全て1人の子供にかかるというプレッシャーを感じがちです。 習い事や塾代など、子供の教育にかかる費用は年々増加傾向にあります。 教育費の内訳を見ると、学校の授業 ... ]]>

一人っ子だからこそ感じる教育費の重圧

一人っ子の親は、教育費が全て1人の子供にかかるというプレッシャーを感じがちです。

習い事や塾代など、子供の教育にかかる費用は年々増加傾向にあります。

教育費の内訳を見ると、学校の授業料以外にも、教材費、制服代、修学旅行費など様々な項目があります。

これらの出費に備えるには、早めに教育資金の計画を立て、計画的に貯蓄や運用を始めることが大切です。

教育資金の貯蓄には、銀行の定期預金や教育費専用の金融商品などを活用するのがおすすめです。

ただし、リスクとリターンのバランスを考えて、無理のない範囲で行うことが肝要です。

一人っ子のお金の使い方、親はどこまで口出しすべき?

一人っ子の親は、子供のお金の使い方にも悩むことが多いようです。

お小遣いの金額設定や使途のルール作りは、親子で話し合って決めるのがよいでしょう。

金銭感覚を養うには、小さい頃からお金に触れる機会を作ることが大切です。

例えば、買い物ごっこをしたり、お小遣い帳をつけたりするのも良い方法です。

クレジットカードの仕組みや、ローンの仕組みなども、子供の理解度に合わせて教えていくとよいでしょう。

一人っ子ならではの心配事、社会性の発達と教育

一人っ子の親の多くが、きょうだいがいないことで子供の社会性の発達を心配しています。

確かに、きょうだいと日常的に関わることで身につく社会性もあります。

しかし、一人っ子でも、習い事などを通じて同世代の子供と関わる機会を持つことで、社会性を育むことができます。

習い事選びのポイントは、子供の興味関心に合っていること、そして子供同士の交流の機会が多いことです。

また、一人っ子の親子は密着しすぎてしまいがちですが、過度な密着は子供の自立心を阻害してしまう恐れがあります。

親子の適度な距離感を保つためには、子供の自主性を尊重し、見守ることが大切です。

一人っ子だからできる、手厚い教育とサポート

一人っ子ならではの利点として、手厚い教育とサポートが可能だということが挙げられます。

親の時間的・経済的な余裕を活かして、マンツーマンに近い教育を行うことができます。

ただし、過度な期待や干渉は子供の負担になってしまうので注意が必要です。

周囲の子供との比較に惑わされず、我が子の個性や興味関心に合った教育を探求することが何より大切です。

一人っ子を育てる親は、経済面でも教育面でも様々な悩みを抱えています。

しかし、計画的な準備と工夫次第で、一人っ子ならではの手厚い教育とサポートが可能になります。

子供の個性を尊重しながら、社会性や自立心を育んでいくことが、一人っ子の健やかな成長につながるのです。

今回は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

]]> うちの子は一人っ子で、どちらかというと内向的な性格。 友達とも深く付き合うタイプではなく、いつも一人で過ごしている時間が多い子でした。 そんな息子に、ある時「マインクラフト」というゲームを与えてみたんです。 マインクラフ ... ]]>

うちの子は一人っ子で、どちらかというと内向的な性格。 友達とも深く付き合うタイプではなく、いつも一人で過ごしている時間が多い子でした。 そんな息子に、ある時「マインクラフト」というゲームを与えてみたんです。 マインクラフ ... ]]>

うちの子は一人っ子で、どちらかというと内向的な性格。

友達とも深く付き合うタイプではなく、いつも一人で過ごしている時間が多い子でした。

そんな息子に、ある時「マインクラフト」というゲームを与えてみたんです。

マインクラフトとは、建築やクラフトを自由にできる、想像力を掻き立てられるゲームです。

子どもの創造性を伸ばしてあげられたらいいなと思ったのがきっかけでした。

でも正直、最初は「また一人でゲームに没頭して、余計に引きこもってしまうんじゃないか」と不安もありました。

ところが、子どもがマインクラフトを始めてから、驚くような変化が起こったんです。

ゲームしてると、

目が悪くなるとか、

それより勉強しろとか、

ママに怒られることの方が多いな

今の時代のゲームは、

いろんな職業にもつながってるのよね。

私が子どもの頃は、ゲームと言えば「悪」の存在。

高齢出産も増え、古い考えの親がそのままの感覚で子育てをすることで、

子どもたちは、AIという新時代の波の中でもがき苦しむことになるかもしれません。

そんな思いでこの記事を書きました。

ゲームへの価値観、そしてゲームとあなたの子どもさんの未来の可能性を広げる話です。

・一人っ子の人生がマインクラフトで変わった例

・マインクラフトから始まる学び

ひとりママ:Webライター

→本業のリサーチ技術で、AI時代に生きる一人っ子のわが子に全力投資中!

一人っ子の性格とマインクラフト

一人っ子は、一人で遊ぶ時間が多く、独立心が強いと言われています。

親の注目も一人に集中するため、比較的自己表現が得意で、創造力も豊かになりやすいです。

このような性格特徴が、マインクラフトという自由度の高いゲームでどのように活かされるのか探ってみました。

マインクラフトって何?

マインクラフトは、ブロックを使って様々な建物や環境を作り出すことができるサンドボックス型ゲームです。

プレイヤーは自然界に存在する様々な素材を採取し、自分だけの世界を創造することが可能です。

このゲームはプログラミングにも似た要素が含まれており、自動化されたシステムや装置を作ることができます。

マインクラフトが予想以上の結果に!

創造力が爆発した!

マインクラフトの世界に入り込んだ息子は、想像力を存分に発揮し、

次々と素晴らしい建築物を作り上げていきました。

息子なりのセンスで、とてもユニークで創造的な建物ができあがっていくのを見て、

私は息子の創造力の高さに感心させられました。

息子はマインクラフトを通して、自分の想像力を自由に表現する喜びを感じられたようです。

それまでは内に秘めていた創造のエネルギーを、存分に発揮できる場を得られたのでしょう。

そして、友達との交流も増えました。

一人で黙々とプレイしているのかと思いきや、息子はマインクラフトを通して新しい友達もできたようです。

オンラインで一緒にワールドを作ったり、アイデアを共有したりしながら、共通の趣味を通して交流を深めている様子。

学校では目立たない存在だった息子が、

マインクラフトの話題では生き生きと友達とコミュニケーションをとる姿を見て、

私は驚きと嬉しさを隠せませんでした。

ゲームが息子に新しい世界を開いてくれたのです。

達成感と自信が芽生えたのでしょう。

息子はマインクラフトを通して、

「自分にもこんなことができるんだ」という自信を得、

現実の生活でも以前より意欲的に物事に取り組むようになりました。

内向的だった性格も、だんだん朗らかで社交的になっていったのです。

ゲームは悪者じゃない。

息子の変化を目の当たりにして、私は「ゲームは子どもにとって悪者なのでは?」という考えが変わりました。

ゲーム自体は善悪どちらにもなり得る。

大切なのは、子どもがゲームとどう向き合うかなのだと気づかされました。

マインクラフトは息子の創造力を引き出し、友達との交流を生み、自信をもたらしてくれました。

息子の心の成長を助けてくれる、かけがえのないツールになったのです。

もちろん、ゲームに没頭しすぎるのは良くありません。

親としてプレイ時間を管理し、現実世界とのバランスを取る必要はあります。

でもそれと同時に、子どもの可能性を引き出してくれるゲームの力も信じてあげたいと思います。

うちの一人っ子は、マインクラフトのおかげで以前より輝きを増しました。

ゲームは上手に付き合えば、子どもを内側から成長させてくれる素晴らしいツールになるのだと実感した体験でした。

マインクラフトで学べるもの

マインクラフトは単なるゲーム以上の学びがあります。

このゲームを通じて、一人っ子はプログラミングの基礎知識を得るだけでなく、

問題解決能力や創造力、チームワークを養うことができます。

ゲーム内での様々な課題は、子供たちにとって現実世界での課題に立ち向かうための予行演習の場ともなり得ます。

マイクラって、ただのゲームじゃなかったんですね。

論理的思考力、問題解決能力、プログラミング的思考が鍛えられるってこと、

多くの人に知って欲しいと思っています。

そして、1人っ子にはピッタリのツールでした。

でも、マイクラやるだけではもったいないと思いませんか?

そう思いながら、マイクラで毎日ググってたら見つけたんです!

マイクラを使ったプログラミングのスクールがあることを。

あなたの子どもさんの人生もこれで、変わるかもしれません!

私が良いなと思ったのは2つ!

まず通いながら学ぶ場合がこちら

体験もあるけど、授業料がマンツーマンで少しお高め。

習い事と考えれば全然普通の料金です。

でも、私はこっちがおすすめ。

これからの時代は、オンラインスキルがめちゃくちゃ重要になりますからね。

オンラインで学べるスクールがこちら

14日間も無料体験!

マインクラフトが飽きても、ロブロックスやディズニー。

月額費用は、通いの習い事の半分以下!

うちはもうこれで決まりました

マインクラフトで生き生きとした息子が、未来の天才エンジニアになる日を夢見ています!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

聞こえは悪いですが、あなたのお子様が何よりの投資先です

すべては親次第。

親の決断がお子様の将来に影響を与えることをお忘れなく!

]]> 一人っ子はかわいそうなのではありません。むしろダイヤモンドの原石です。しかしそれは親次第。AI時代に活躍するために学ぶべき力を教えます。]]>

一人っ子はかわいそうなのではありません。むしろダイヤモンドの原石です。しかしそれは親次第。AI時代に活躍するために学ぶべき力を教えます。]]>

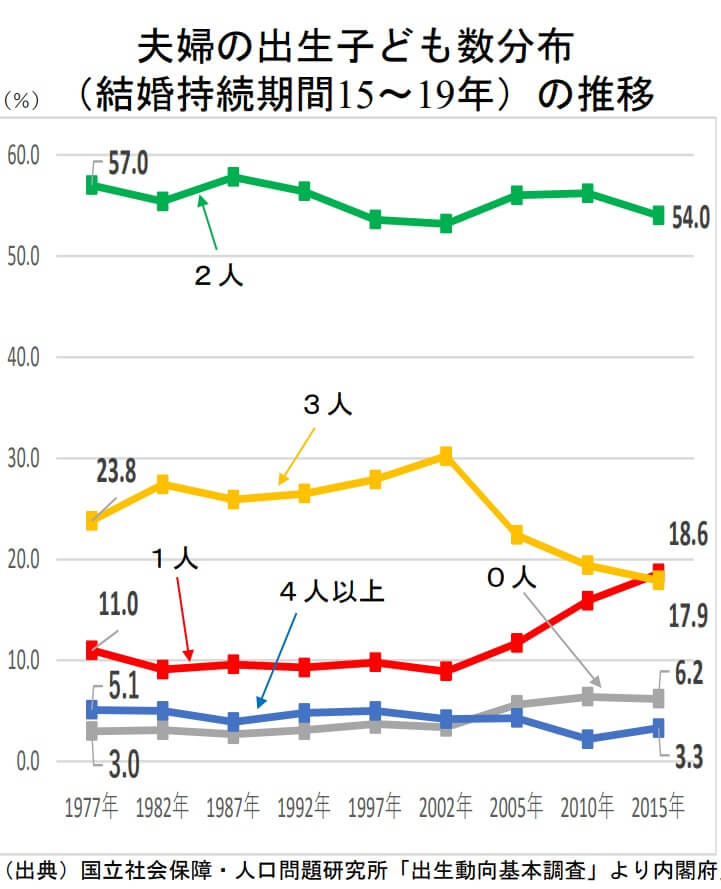

近年、一人っ子の割合が増加しています。

2015年の調査では、結婚持続期間が15〜19年の夫婦のうち、18.6%が一人っ子世帯でした。

※下グラフ(赤):内閣府作成資料(出生子ども数分布)引用

そんな私の子どもも一人っ子です。

小学校で友達できるかな?と心配したのも束の間、

うちの子のクラスでは、「約3分の1が一人っ子」であることが判明!

「晩婚化や、共働き、経済的理由などで、一人っ子を選択する家庭は、どんどん増えている」

これは事実なんだと実感した瞬間でした。

でも、一人っ子というとなんだか「ネガティブ」 なイメージがありませんか?

わがまま?

マイペース?

そうそう、私もそれを心配していたんです。

でも、そんなことはどうでもよかったんです!

注目すべき事実が、、、

一人っ子は、知能面で優れているというデータがあるんです。

・一人っ子は知能が高い

・高い知能で生き残るために、AI時代に学ぶべきこと

ひとりママ:Webライター

→本業のリサーチ技術で、AI時代に生きる一人っ子のわが子に全力投資中!

一人っ子の知能の高さを示す研究結果

ノルウェーの研究では、第一子の方が第二子より、第二子の方が第三子よりIQが高い傾向があることが判明したんです。

また、一人っ子のIQや学業成績が、きょうだいのいる子供よりも高いというデータも存在します。

驚きですよね。

では、なぜ一人っ子の知能が高くなるんでしょう?

その理由は、第一に親から受ける手厚い教育です。

一人っ子の場合、親の愛情を独占でき、教育への費用も1人に注ぎ込めます。

習い事の数は、どうしても一人っ子の方が多い傾向にありますよね。

また、一人っ子は小さい頃から親と1対1の時間を多く過ごすため、大人との会話を通して語彙力や思考力が鍛えられます。

親の愛情や期待があれば、子供も応えようと努力してくれます。

簡単にまとめます。

子どもの可能性は、愛情、お金、時間をたくさん与えられるほど広がっていくということ。

言い換えれば、

「すべて親が握っている」

ということです。

一人っ子の成功事例

一人っ子は知能が高いと言われて、本当にそうでしょうか?

実際に一人っ子で成功した方を見てみましょう。

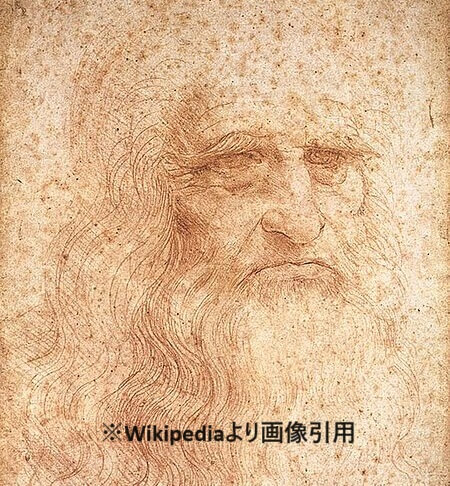

15~16世紀に活躍したイタリアの芸術家・科学者・発明家。

絵画(モナ・リザ、最後の晩餐)で有名だが、解剖学、天文学、建築、工学など幅広い分野で功績を残した。

類まれなる観察力と飽くなき探究心を持ち、人体や自然を緻密に分析。

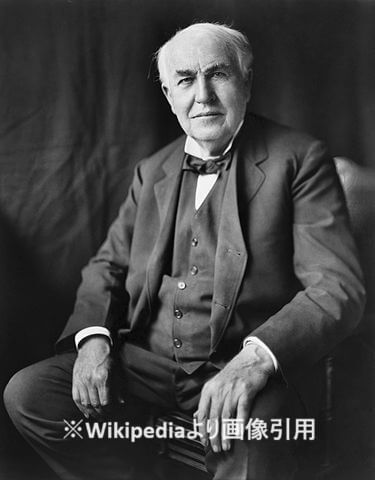

アメリカの発明家。

19世紀後半から20世紀初頭にかけ、白熱電球、蓄音機、映画カメラ、電話機など、1000以上の発明を生み出した。

何度も失敗を繰り返すも、諦めず挑戦する力で成功。

エジソンの有名な言葉「成功とは1%のひらめきと99%の汗である」は、聞いたことがあるはず。

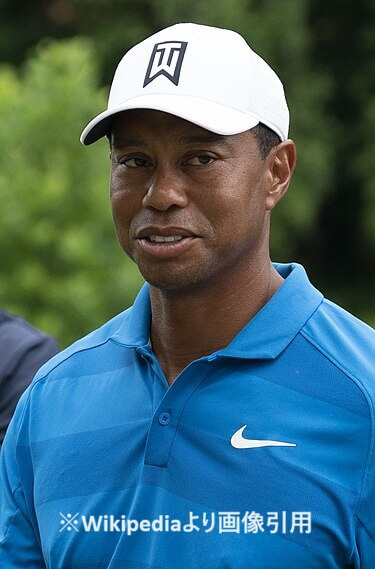

史上最高のゴルファーと称されるタイガー・ウッズ。

4歳でゴルフを始め、アマチュア時代から天才ぶりを発揮。

しかし、2000年代後半からは度重なる怪我に苦しみ優勝から遠ざかるも、

不屈の精神と卓越した才能で、2019年マスターズで14年ぶりのメジャー優勝で復活。

その他にも一人っ子の有名人のサイトを見てみました。

一人っ子の環境として、誰にも邪魔されず自分の好きなことに没頭しやすい環境、

また、それを応援してくれる親の環境があるためか、

競争するという点での起業家よりも、自分の好きを貫く芸能・スポーツ面での活躍が目立つのかもしれませんね。

新AI時代の投資になる5つの力

今は、すごい勢いでAIが次から次へと発表される毎日です。

私たちの世界も一気に変わってきました。

もし、「まだあまり変わってないよ」と思った方、とても危険です!

AIの代表格と言われるChatGPTでは、

無料版と有料版を使っている人の間に「幼稚園児」と「社会人」の差が出ていると言われています。

それなのに、まだAIを使ってなければ、明治時代の人と言われかねません。

そんな時代の過渡期ですが、我々の子どもたちが大人になる頃にはどうなっているでしょう?

懸念されていることは、こちらです。

・雇用の代替と失業率の増加

・AIの判断の公平性

・AIの悪用・乱用

・人間とAIの関係性の変化

このような時代に、子どもたちはどうやって楽しみを見つけ生きていくのでしょう。

学ぶべきヒントは、こちらです。

・プログラミング力(AI関連の仕事が増える・格差が広がる)

・英語(情報収集力・論理的思考・客観的思考・グローバルな交流)

・国語(読む読解力・書く思考力)

・想像力(これまでの偏見に左右されない・組み合わせ)

・興味・好奇心(新しい物への飽くなき探求・人生を楽しめる趣味)

詳しくは、次の記事で解説します。

これらの力を子どものうちから身につけ戦略を練っておくことが、最大の自己投資であり子どもの投資にもなります。

そしてそのすべての舵をきるのが、私達「親」です。

令和のAI時代は、親の格差が子の格差につながります。

この辺も次回の記事で深堀りしていきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

]]>